Depuis son annonce, Donkey Kong Bananza a beaucoup fait parler de lui, en particulier sur l’identité du studio aux commandes. C’est désormais officiel depuis quelques semaines : le développement a bien été confié à la même équipe que celle derrière Super Mario Odyssey en 2017. Un gage de sérieux et surtout une preuve que Nintendo voulait offrir au célèbre gorille une vraie entrée dans l’ère de la 3D moderne, avec un niveau d’ambition comparable à celui déployé pour Mario. L’objectif est clair : repositionner Donkey Kong comme une figure centrale de l’écosystème Nintendo, au-delà de son rôle de sidekick dans d’autres licences. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si un film d’animation centré sur le personnage a été officialisé récemment. Du côté de Kyoto, on sent une volonté de réinvention, voire de relance stratégique. Bananza marque ainsi une étape importante dans cette démarche. À l’image de ce que Nintendo a fait avec Mario, la série Donkey Kong semble désormais destinée à se déployer sur deux axes bien distincts : d’un côté la 2D traditionnelle, de l’autre une approche 3D plus ambitieuse, plus ouverte, et surtout plus contemporaine.

UN DK SIOU PLAIT

Pour redéfinir Donkey Kong en 2025, les équipes de développement se sont naturellement tournées vers Shigeru Miyamoto, créateur emblématique du personnage. Celui-ci a rappelé les attributs fondamentaux de Donkey Kong : sa puissance physique, sa stature imposante, ainsi qu’une gestuelle marquée, faite de claques, de souffles puissants et de frappes massives, évoquant immanquablement un certain Hulk et son fameux “Hulk Smash”, ici réinterprété dans Donkey Kong Bananza. Mais c’est surtout une idée brillante – certes entrevue dans le passé – qui marque ici un véritable tournant, car elle est poussée à son paroxysme : la destruction totale des environnements. Ce concept constitue le cœur même du jeu. Une trouvaille audacieuse, qui n’est pas sans rappeler l’âge d’or d’un Red Faction, le fun en plus. Chaque mur, chaque sol, chaque falaise peut littéralement être pulvérisé sous les coups de poing du gorille. Il ne s’agit pas d’un simple gimmick visuel, puisque cette mécanique devient le moteur principal du game design, encourageant l’exploration et instaurant un véritable sentiment de chaos maîtrisé. On creuse, on traverse des galeries façonnées à la force des bras, on surfe même sur des blocs de roche arrachés à main nue. Cependant, derrière cette impression de liberté absolue, la patte de Nintendo reste omniprésente : chaque raccourci, chaque découverte cache en réalité un itinéraire savamment conçu par les développeurs. Un désordre parfaitement orchestré, en somme, qui n’enlève rien au plaisir éprouvé par le joueur. Du moins, c’est ce que laissent entrevoir les premières heures de jeu, laissez-moi vous expliquer.

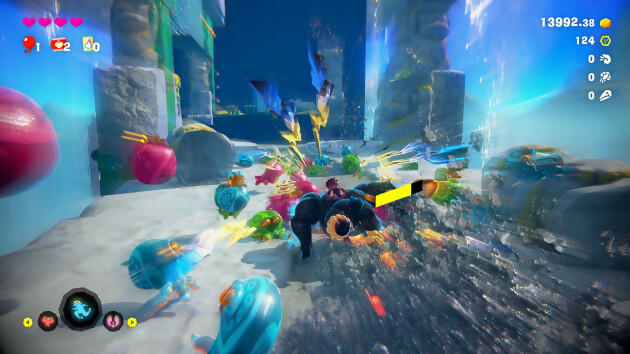

Dès les premières minutes de l’aventure, le joueur se retrouve happé par une mécanique centrale : détruire, creuser, forer sans relâche. À tel point que l’on en vient parfois à oublier l’objectif principal ou la progression de l’histoire. Et pourtant, cela ne pose aucun problème, car Donkey Kong Bananza vous encourage précisément à tirer parti de cet environnement destructible, les différents points d’intérêt pouvant être abordés dans l’ordre que vous souhaitez. Attention toutefois : il ne s’agit pas ici d’un véritable monde ouvert, mais plutôt de zones étendues et semi-libres, à la manière de ce que proposait Super Mario Odyssey en 2017. Le parallèle entre les deux titres s’impose d’ailleurs assez naturellement : là où Odyssey invitait à l’exploration verticale et intergalactique, Bananza nous entraîne dans une odyssée souterraine, vers les profondeurs de la croûte terrestre, avec cette même frénésie de l’exploration qui pousse à tout pulvériser. Et comme souvent chez Nintendo, les plus belles récompenses sont cachées dans les endroits les plus inattendus, enfouis dans les entrailles du sol. Cette logique de collecte intensive n’est pas sans rappeler la profusion de lunes dans Super Mario Odyssey, un point qui avait d’ailleurs été critiqué dans notre test de l’époque. Ici, on retrouve une approche similaire, mais cette fois avec une explosion de bananes et d’objets cachés, qui incitent à fouiller chaque recoin. L’objectif ? Débloquer des costumes pour Donkey Kong et Pauline, bien sûr. Les bananes servent à acquérir de nouvelles compétences, tandis que les fossiles font office de monnaie pour l’achat de tenues inédites. Les coffres, quant à eux, renferment de l’or, des bonus de santé ou encore des cartes pour localiser des trésors dissimulés. Enfin, des disques vinyles permettent de débloquer des musiques à écouter dans les refuges, ces petits havres que l’on peut bâtir un peu partout dans les niveaux. Et oui, on ne peut s’empêcher de penser aux campements de Stellar Blade en découvrant ces refuges. Le rapprochement peut sembler inattendu, mais c'est la stricte vérité.

Évidemment, au fil de la progression – sur les quinze heures nécessaires pour venir à bout de l’aventure principale – cette frénésie destructrice tend à s’estomper quelque peu. Néanmoins, l’excavation demeure au cœur de l’expérience de jeu, tant par son importance mécanique que par le plaisir qu’elle procure. À ce titre, il convient de saluer la robustesse du moteur 3D, qui encaisse avec une étonnante stabilité les assauts répétés des poings de Donkey Kong et les explosions généralisées, sans broncher. Un constat qui, hélas, ne se vérifie pas dans toutes les situations. Lors de certains combats de boss, la Nintendo Switch 2 montre ses limites : des baisses notables de framerate viennent ternir l’intensité de l’action, et ce, alors même que la scène affichée ne semble pas particulièrement gourmande en ressources. Ce type de ralentissement se retrouve également lors de l’ouverture de la carte du monde, où les performances chutent de manière inattendue. Faut-il y voir un manque d’optimisation technique ou les - déjà - premiers signes d’un sous-régime matériel de la nouvelle console de Nintendo ? La question mérite d’être posée, tant ces ralentissements contrastent avec la fluidité générale du jeu.

HEY BANANA !

Au-delà de son impressionnante technologie de destruction reposant sur des voxels dynamiques, Donkey Kong Bananza exploite brillamment les propriétés singulières des matériaux qui composent son univers : pierre, bois, sable, boue, lianes inflammables, minerais explosifs, gelée adhésive, caoutchouc rebondissant, nuages porteurs ou encore arcs-en-ciel anti-gravité… Chacun possède une fonction propre, interagit avec les autres, s’attire, se repousse ou s’annule selon des logiques bien définies. Ces caractéristiques ne sont pas de simples artifices visuels : elles forment le socle même de la progression, que ce soit à travers l’exploration, la résolution d’énigmes environnementales ou les affrontements. Le joueur est ainsi invité à orchestrer des chaînes de destruction ingénieuses, en s’appuyant sur les propriétés organiques de chaque matière pour déclencher des réactions en cascade, à la fois spectaculaires et stratégiques. Certes, Nintendo a déjà exploré ce type de mécaniques basées sur les éléments dans plusieurs de ses licences, mais Donkey Kong Bananza va ici plus loin dans l'expérimentation, en laissant volontairement une place à l’improvisation créative. Il arrive même que certaines solutions émergent de manière inattendue, donnant au joueur l’agréable impression d’avoir déjoué le système, alors qu’il s’agissait peut-être d’une liberté soigneusement prévue.

L’autre grande particularité du gameplay de Donkey Kong Bananza réside dans un système de transformations temporaires, activées par la voix chantée de Pauline. Grâce à ses mélodies, Donkey Kong peut adopter diverses formes aux capacités uniques : super gorille (dont l’apparence n’est pas sans évoquer le légendaire Super Saiyan 4 de Dragon Ball GT), zèbre, autruche, serpent ou encore éléphant musculeux. Chaque transformation confère des aptitudes spécifiques : le super gorille renforce la puissance des attaques, l’autruche permet de voler et de lancer des œufs explosifs, le zèbre offre une adhérence parfaite sur toutes les surfaces (y compris sur l’eau), le serpent décuple l’agilité en permettant de bondir très haut et de ralentir le temps, tandis que l’éléphant, plus massif, peut tout aspirer sur son passage avant de recracher le tout sous forme de projectiles. Sur le papier, l’idée est brillante, et certains niveaux en tirent pleinement parti, en intégrant ces transformations dans la construction de niveaux non linéaires, l’accès à des raccourcis cachés, ou encore la résolution de puzzles environnementaux. Malheureusement, cette richesse conceptuelle n’est pas toujours exploitée à son plein potentiel. En réalité, près d’un tiers de ces transformations semblent sous-utilisées, parfois cantonnées à une seule zone ou à un rôle purement contextuel. Pire encore, certaines séquences peuvent être contournées par des moyens détournés, rendant ces formes presque facultatives. Là où l’on aurait pu espérer une approche façon Metroidvania, avec un monde structuré autour des transformations comme clés d’accès à de nouvelles zones, Donkey Kong Bananza opte finalement pour une segmentation plus légère, où ces métamorphoses apparaissent davantage comme des bonus ponctuels que comme de véritables piliers de la progression. C’est d’autant plus regrettable que certaines transformations révèlent un potentiel ludique évident, voire un certain déséquilibre, tant leur efficacité surpasse celle des autres. Le concept est là, puissant, mais encore trop timidement exploité pour s’imposer comme un élément central du gameplay.

Le constat devient encore plus frustrant lorsque l’on découvre que chaque transformation dispose de son propre arbre de compétences, permettant d’améliorer la puissance, la portée, la durée ou encore de débloquer de nouvelles aptitudes. Sur le papier, cette dimension évoque une approche light-RPG séduisante… mais qui, dans les faits, s’avère largement dispensable. Le jeu ne se montre jamais véritablement punitif, et il est tout à fait possible de parcourir l’intégralité de l’aventure sans jamais investir un seul point de compétence. Il en va de même pour les améliorations de base : que ce soit l’augmentation du nombre de cœurs, de la force de Donkey Kong ou de ses capacités annexes, tout cela demeure optionnel, car la difficulté générale est d’une étonnante légèreté. Les affrontements, y compris les combats de boss, se bouclent parfois en moins d’une minute, sans réelle opposition. Pire encore : le jeu offre tellement de cœurs supplémentaires, souvent récupérables simplement en se reposant dans les refuges, qu’il devient inutile de prêter attention à la gestion des points de vie ou aux capacités défensives. Certains choix de design interrogent d’ailleurs. À quoi bon débloquer l’amélioration du surf sur pierre, par exemple, lorsque la transformation en zèbre permet tout simplement de courir sur l’eau et de traverser n’importe quelle surface sans encombre ? Ce type de redondance revient fréquemment tout au long du jeu, faisant entrer en conflit les différentes mécaniques plutôt que de les articuler harmonieusement. On en vient à se demander si Nintendo n’a pas volontairement bridé la profondeur de son système, par crainte de dérouter un public très jeune. Mais c’est là tout le paradoxe : même les joueurs les plus jeunes n’y trouveront guère de résistance. L’expérience s’avère excessivement permissive, à tel point que, pour prendre un exemple concret, une enfant de dix ans peut traverser le jeu sans effort, ni besoin de recourir à ses systèmes annexes.

Mais au-delà de ses ambitions techniques et mécaniques, Donkey Kong Bananza souffre d’un problème plus profond, qui a, à titre personnel, véritablement affecté l’expérience de jeu : son rythme général, et plus précisément la manière dont la progression est structurée. Pour un public jeune – disons, en dessous de 12 ans – cette question est sans doute secondaire. La nouveauté, la richesse visuelle et le plaisir immédiat de la destruction suffisent à captiver. Mais pour un joueur plus expérimenté, familier de l’écosystème Nintendo, un manque de renouvellement se fait rapidement sentir. Ce qui, sur le papier, s’annonçait comme un gameplay explosif et jubilatoire, finit par s’enliser dans une forme de surenchère permanente. À trop vouloir en faire, Bananza épuise. Le jeu est généreux, sans aucun doute (en contenu, en idées, en intensité) mais sans jamais prendre le temps de poser ses respirations. L’action est constante, la destruction ininterrompue, et même les rares séquences plus calmes sont vite interrompues par un signal sonore, un débris inattendu, ou une alerte façon "Tu as oublié ce coffre-là !". Le joueur est en permanence sollicité, sans répit, sans relâche. Au bout d’une dizaine d’heures, la formule commence à tourner en rond, d’autant plus que le level design, bien qu’adapté à l’idée d’un monde creusable, se montre nettement moins inspiré que ce à quoi Nintendo nous a habitués. Il y a indéniablement une contrainte de conception liée à l’architecture destructible des environnements, mais le résultat reste moins inventif, moins surprenant, que dans d’autres productions maison. Et le plus dommageable dans tout cela, c’est sans doute l’ambiance générale. L’aventure nous plonge en effet dans les profondeurs de la croûte terrestre, ce qui se traduit par une succession de décors rocheux, sombres, voire étouffants, qui finissent par peser sur le plaisir d’exploration. Bien sûr, quelques échappées visuelles viennent offrir un peu de répit (des îles lumineuses, des environnements tropicaux), mais ces ruptures ne sont ni cohérentes narrativement, ni suffisamment fréquentes pour contrebalancer l’ensemble. Pourquoi découvre-t-on soudain un ciel azur, des nuages cotonneux ou des fruits géants en creusant toujours plus profondément sous terre ? La logique scénaristique s’efface au profit du confort du joueur, comme si Nintendo avait anticipé un sentiment d’asphyxie visuelle, et tenté de l'atténuer par tous les moyens, même les plus arbitraires.

Sur le plan technique, Donkey Kong Bananza ne constitue pas, à proprement parler, une démonstration de la nouvelle génération incarnée par la Nintendo Switch 2. Certes, le jeu affiche un framerate stable à 60 images par seconde, un exploit notable compte tenu du volume impressionnant d’éléments destructibles à l’écran, et il est évident que la première Switch n’aurait jamais pu encaisser un tel déluge visuel. Mais malgré cela, des ralentissements subsistent, notamment lors de certains combats de boss ou à l’ouverture de la carte, où l’on observe des baisses de fluidité difficilement justifiables, étant donné la relative sobriété des scènes concernées. Un manque d’optimisation ? Une gestion perfectible des ressources ? Le mystère reste entier, mais il est clair que la Switch 2 est ici loin d’être exploitée à son plein potentiel. Sur le plan graphique, le jeu séduit par ses couleurs vives, ses animations soignées, et notamment par un pelage de Donkey Kong vivant et détaillé, qui réagit subtilement aux mouvements. Toutefois, à y regarder de plus près, les limites esthétiques apparaissent rapidement : les environnements restent très cubiques, certaines textures manquent de finesse, et l’on devine sans peine que le développement a débuté sur l’ancienne génération. Le rendu global demeure agréable, mais ne crée jamais cette rupture visuelle que l’on pourrait attendre d’un jeu de transition vers un nouveau cycle technologique. Du côté de la bande-son, les attentes étaient naturellement élevées, Nintendo étant historiquement reconnu pour la qualité de ses compositions musicales. Or, hormis quelques envolées lors des phases de transformation de Donkey Kong, la musique peine à marquer. Les thèmes manquent d’identité, et aucun morceau ne s’impose réellement comme une signature sonore mémorable. Enfin, mention spéciale au mode coopératif, dans lequel un second joueur peut incarner Pauline. Malheureusement, cette option s’avère extrêmement anecdotique, sans réel impact sur la dynamique de jeu. Une présence presque décorative, qui soulève la question de sa pertinence : fallait-il vraiment l’intégrer dans ces conditions ?

JeuxActu.com

JeuxActu.com